|

| Yannis Ritsos, Balcon (Editions Bruno Doucey, 2017) |

Affichage des articles dont le libellé est truffaut. Afficher tous les articles

Affichage des articles dont le libellé est truffaut. Afficher tous les articles

samedi 13 mai 2017

Les figures de la Grâce (6)

Libellés :

beauté,

françoise framboise,

grâce,

poètes,

truffaut,

yannis ritsos

mercredi 1 mars 2017

dimanche 6 novembre 2016

Fabienne de Mortsauf (la voix d'or)

|

| Fabienne Tabard... Fabienne Tabard... Fabienne Tabard... |

Delphine Seyrig est (pour moi au moins) indissociable de Fabienne Tabard, la femme mariée dont s'éprend violemment Antoine Doinel dans Baisers volés, un de ses plus beaux rôles sans doute. Son personnage donne lieu à quelques scènes mythiques, notamment le fameux monologue de Jean-Pierre Léaud-Antoine Doinel, qui devant son miroir psalmodie crescendo jusqu'à épuisement les noms de Fabienne Tabard et Christine Darbon, les deux femmes entre lesquelles il hésite, et son propre nom.

Baisers volés, et plus précisément l'épisode Fabienne Tabard, est directement inspiré du Lys dans la vallée. François Truffaut, fervent admirateur de Balzac, annonce cette paternité dès le tout début du film, lorsqu'on voit le deuxième classe Antoine Doinel, dans sa cellule de prison militaire, en train de lire le roman de Balzac.

Le titre même du film est une référence directe au roman, à la scène inaugurale du bal, où le jeune Félix de Vandenesse tombe éperdument amoureux de Madame de Mortsauf.

"Trompée par ma chétive apparence, une femme me prit pour un enfant prêt à s'endormir en attendant le bon plaisir de sa mère, et se posa près de moi par un mouvement d'oiseau qui s'abat sur son nid. Aussitôt je sentis un parfum de femme qui brilla dans mon âme comme y brilla depuis la poésie orientale. Je regardai ma voisine, et fus plus ébloui par elle que je ne l'avais été par la fête ; elle devint toute ma fête. Si vous avez bien compris ma vie antérieure, vous devinerez les sentiments qui sourdirent en mon cœur. Mes yeux furent tout à coup frappés par de blanches épaules rebondies sur lesquelles j'aurais voulu pouvoir me rouler, des épaules légèrement rosées qui semblaient rougir comme si elles se trouvaient nues pour la première fois, de pudiques épaules qui avaient une âme, et dont la peau satinée éclatait à la lumière comme un tissu de soie. Ces épaules étaient partagées par une raie, le long de laquelle coula mon regard, plus hardi que ma main. Je me haussai tout palpitant pour voir le corsage et fus complètement fasciné par une gorge chastement couverte d'une gaze, mais dont les globes azurés et d'une rondeur parfaite étaient douillettement couchés dans des flots de dentelle. Les plus légers détails de cette tête furent des amorces qui réveillèrent en moi des jouissances infinies : le brillant des cheveux lissés au-dessus d'un cou velouté comme celui d'une petite fille, les lignes blanches que le peigne y avait dessinées et où mon imagination courut comme en de frais sentiers, tout me fit perdre l'esprit. Après m'être assuré que personne ne me voyait, je me plongeai dans ce dos comme un enfant qui se jette dans le sein de sa mère, et je baisai toutes ces épaules en y roulant ma tête. Cette femme poussa un cri perçant, que la musique empêcha d'entendre ; elle se retourna, me vit et me dit : "- Monsieur ?" Ah ! si elle avait dit : "Mon petit bonhomme, qu'est-ce qui vous prend donc ?" je l'aurais tuée peut-être ; mais à ce monsieur ! des larmes chaudes jaillirent de mes yeux. Je fus pétrifié par un regard animé d'une sainte colère, par une tête sublime couronnée d'un diadème de cheveux cendrés, en harmonie avec ce dos d'amour. Le pourpre de la pudeur offensée étincela sur son visage, que désarmait déjà le pardon de la femme qui comprend une frénésie quand elle en est le principe, et devine des adorations infinies dans les larmes du repentir. Elle s'en alla par un mouvement de reine.

(...)

J'aimai soudain sans rien savoir de l'amour. N'est-ce pas une étrange chose que cette première irruption du sentiment le plus vif de l'homme ? J'avais rencontré dans le salon de ma tante quelques jolies femmes, aucune ne m'avait causé la moindre impression. Existe-t-il donc une heure, une conjonction d'astres, une réunion de circonstances expresses, une certaine femme entre toutes, pour déterminer une passion exclusive, au temps où la passion embrasse le sexe tout entier ? En pensant que mon élue vivait en Touraine, j'aspirais l'air avec délices, je trouvai au bleu du temps une couleur que je ne lui ai plus vue nulle part. Si j'étais ravi mentalement, je parus sérieusement malade, et ma mère eut des craintes mêlées de remords. Semblable aux animaux qui sentent venir le mal, j'allai m'accroupir dans un coin du jardin pour y rêver au baiser que j'avais volé."

On retrouve cette adoration pour une femme idéalisée, exceptionnelle, quasiment irréelle, dans les mots qu'emploie Antoine Doinel, détective privé chargé d'une enquête sur Georges Tabard, pour décrire la femme de celui-ci, lors de son premier rapport d'enquête par téléphone :

"- Ah j'ai fait la connaissance de Madame Tabard. Elle a une voix enchanteresse et parle l'anglais avec une pureté admirable.

- Donnez-moi son signalement.

- C'est une femme superbe ! Avec un air très vague et très doux. Le nez est un peu relevé, mais droit et spirituel.

- Sa taille ?

- Ah, elle a la taille élancée.

- Non je vous demande combien elle mesure.

- Oh... 1m66, sans talons.

- Le forme du visage ?

- C'est un ovale très pur. Enfin, un ovale un peu triangulaire... mais le teint est lumineux et comme éclairé de l'intérieur !

- Écoutez Antoine, ce qu'on vous demande, c'est un rapport, pas une déclaration d'amour. Bonne nuit."

Et bien sûr le fameux : "Madame Tabard n'est pas une femme, c'est une apparition !"

La "voix enchanteresse" de Fabienne Tabard renvoie explicitement aux mots de Félix de Vandenesse pour décrire celle d'Henriette de Mortsauf :

"- Entrez donc, messieurs ! dit alors une voix d'or.

Quoique Madame de Mortsauf n'eût prononcé qu'un mot au bal, je reconnus sa voix qui pénétra mon âme et la remplit comme un rayon de soleil remplit et dore le cachot d'un prisonnier."

Outre son élégance naturelle et sa grâce sublime, quelle actrice aurait pu, mieux que Delphine Seyrig, incarner cette voix d'or ?

Lorsque François Truffaut lui propose le rôle, elle lui répond par lettre, en phase avec l'écho proposé par le réalisateur entre son film et le roman de Balzac : "Quant à Fabienne de Mortsauf, je l'adore... Il y a cependant des questions que je voudrais vous poser sur elle, sur Félix Antoine Léaud de Vandenesse."

Antoine, lecteur du Lys dans la vallée comme on l'a vu, s'identifie tout de suite à Félix, l'écrivant de façon explicite dans le pneumatique qu'il envoie à Fabienne Tabard :

"J'ai rêvé un moment que des sentiments allaient exister entre nous, mais ils mourront de la même impossibilité que l'amour de Félix de Vandenesse pour Madame de Mortsauf dans Le Lys dans la vallée. Adieu."

Pneumatique qui déclenchera l'admirable scène, lorsque Fabienne Tabard lui rend visite dans sa mansarde :

"Bonjour Antoine, je vous réveille. Mais moi aussi j'ai été réveillée très, très tôt ce matin par votre pneumatique. Mais c'est pas grave. C'est toujours agréable de se réveiller en lisant des choses jolies. Je me suis mise à ma place pour vous répondre... et puis non. Je me suis aperçue que... il fallait que je vienne ici tout de suite, moi-même.

Bon, j'ai lu "Le Lys dans la Vallée". Je suis comme vous, je trouve que c'est très beau. Mais vous oubliez une chose, c'est que... Madame de Mortsauf aimait Félix de Vandenesse. Ce n'est pas une belle histoire d'amour. C'est une histoire... lamentable. Parce que... finalement elle est morte de n'avoir pas pu partager cet amour avec lui. Et puis, je ne suis pas une apparition. Je suis une femme. C'est tout le contraire."

C'est donc Fabienne Tabard qui refuse la parenté de leur histoire avec celle des personnages de Balzac, et permet à Antoine Doinel de clore cette parenthèse et de vivre son histoire d'amour avec Christine Darbon, en passant avec lui un contrat qu'il accepte bien volontiers...

* * *

Deux ans après Baisers volés, en 1970, Delphine Seyrig incarnait à merveille Henriette de Mortsauf dans le téléfilm de Marcel Cravenne Le Lys dans la vallée.

Libellés :

1968,

1970,

balzac,

beauté,

delphine seyrig,

éducation sentimentale,

grâce,

léaud,

lettres,

noms de rues : le nom,

paris,

truffaut,

une joie et une souffrance

dimanche 25 septembre 2016

Promenades (10) - Sur les traces de François et Victor

A priori, une place François

Truffaut dans le 5ème arrondissement a de quoi surprendre,

quand on connaît un peu Paris et qu'on sait que la rue François

Truffaut, ouverte il y a une vingtaine d'années dans le

nouveau quartier de Bercy, pas très loin de la Cinémathèque,

se trouve donc dans le 12ème arrondissement.

(On évitera aussi la confusion avec la rue Truffaut du 17ème arrondissement, dans le quartier des Batignolles, qui doit son nom au propriétaire d'un terrain sur lequel elle a été créée, au 19ème siècle.)

(On évitera aussi la confusion avec la rue Truffaut du 17ème arrondissement, dans le quartier des Batignolles, qui doit son nom au propriétaire d'un terrain sur lequel elle a été créée, au 19ème siècle.)

Cette plaque se découvre en fait

derrière les murs de l'Institut National de Jeunes Sourds de

Paris, situé à l'angle de la rue Saint-Jacques et de la

rue de l'Abbé-de-l'Epée. Une place intérieure en

quelque sorte, en hommage au réalisateur qui y tourna en 1969

une partie de son film L'Enfant Sauvage, sorti en 1970. Une autre plaque commémore d'ailleurs explicitement le tournage en ces lieux, qui dura huit jours.

C'est par un dimanche de septembre

qu'on a poussé la porte de l'INJS, pour découvrir ce

bel endroit dont l'origine remonte au 13ème siècle, où

il fut créé pour servir de refuge et d'hôpital

aux pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Devenu abbaye au

17ème siècle, époque de laquelle date la

configuration actuelle des bâtiments, il accueille à

partir de la fin du 18ème siècle un institut pour les

enfants et les jeunes adultes sourds et muets.

Ce n'est pas par hasard que Truffaut situe en ces lieux plusieurs scènes de L'Enfant sauvage. On sait que le film relate l'histoire vraie d'un enfant d'une dizaine d'années trouvé en 1798 par des paysans dans une forêt de l'Aveyron, à l'état sauvage, ne sachant ni marcher ni parler. Il est recueilli par le Docteur Itard, médecin de l'institution de la rue Saint-Jacques, qui le prénomme Victor et va entreprendre son éducation, notamment son apprentissage du langage. Truffaut a voulu son film fidèle aux rapports rédigés par le Docteur Itard, dont il joue lui-même le rôle.

|

| L'arrivée de Victor rue Saint-Jacques, où il est accueilli par le Docteur Itard. |

Quelque 45 ans après, on a reconnu les lieux du tournage.

A propos du bassin de l'Oratoire, au bord duquel La Fontaine aurait composé Le corbeau et renard, le docteur Itard note dans un de ses rapports : «

Ainsi, lorsque la rigueur du temps chassait tout le

monde du jardin, c’était le moment qu’il choisissait

pour y descendre. Il en faisait plusieurs

fois le tour et finissait par s’asseoir au bord du

bassin. Je me suis souvent arrêté pendant des heures

entières et avec un plaisir indicible, à l’examiner

dans cette situation ; à voir comment tous

ces mouvements spasmodiques et ce balancement

de tout son corps diminuaient, s’apaisaient

par degrés, pour faire place à une attitude

plus tranquille ».

On ne manquera pas de noter, pour terminer, que le film est dédié à Jean-Pierre Léaud.

"Jusqu'à L'Enfant sauvage, quand j'avais eu des enfants dans mes films, je m'identifiais à eux et là, pour la première fois, je me suis identifié à l'adulte, au père, au point qu'à la fin du montage, j'ai dédié le film à Jean-Pierre Léaud, parce que ce passage, ce relais, devenait complètement clair pour moi, évident. J'ai beaucoup pensé à lui, aux 400 coups, en tournant ce film. Pour moi, L'Enfant sauvage, c'est aussi un passage dans le camp des adultes. Jusqu'à présent, je me considérais dans celui des adolescents." (François Truffaut)

En remerciant J. et F. pour leur bienveillante et inspirante

collaboration.

Libellés :

1969,

1970,

enfance,

la fontaine,

léaud,

noms de rues : le nom,

paris,

truffaut

mardi 13 septembre 2016

Bougies (3)

|

| La Nuit américaine, François Truffaut (1973) |

Noël 69 à Clermont-Ferrand souhaite un bel anniversaire à Mademoiselle Bisset...

|

| La Femme du dimanche, Luigi Comencini (1975) |

... tout en saluant au passage ses partenaires à l'écran. Tant de classe, tout de même !

|

| Le Magnifique, Philippe de Broca (1973) |

Libellés :

1973,

1975,

belmondo,

bougies,

grâce,

jacqueline bisset,

je vous présente pamela,

léaud,

temps,

trintignant,

truffaut

mercredi 11 mai 2016

jeudi 27 août 2015

Le jour où...(17) - Eté 1969, été 2015

Le jour où, dans l'aimable et foisonnante malle aux trésors de la Librairie Entropie, j'ai vu, au hasard d'un recoin, cette revue qui semblait discrètement et sagement n'attendre qu'une seule chose depuis 46 étés, que je la trouve, je n'ai pas pu, évidemment, ne pas l'acheter.

Libellés :

1969,

belmondo,

clermont-ferrand,

deneuve,

été,

françoise fabian,

hasard objectif,

Librairie Entropie,

rohmer,

série noire,

trintignant,

truffaut

mercredi 11 mars 2015

Le jour où...(12)

Le jour où, sur ce quai de gare, j'ai vu André Dussollier, je lui ai souri, il m'a souri.

Et bien sûr, je me suis prise à rêver. L'espace d'un instant, serais-je Béatrice Romand ? Sabine Azéma ? Fanny Ardant ? Emmanuelle Béart ? Bernadette Lafont ? Agnès Jaoui ?

Oh oh, vertige de l'amour...

Libellés :

bashung,

dussollier,

elle et lui,

resnais,

rêve,

rohmer,

sautet,

train,

truffaut

lundi 19 janvier 2015

Livres en feu - Générique

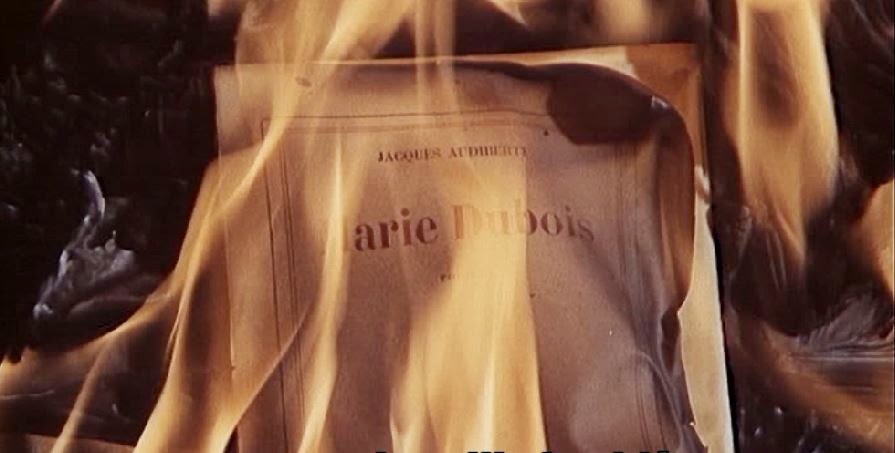

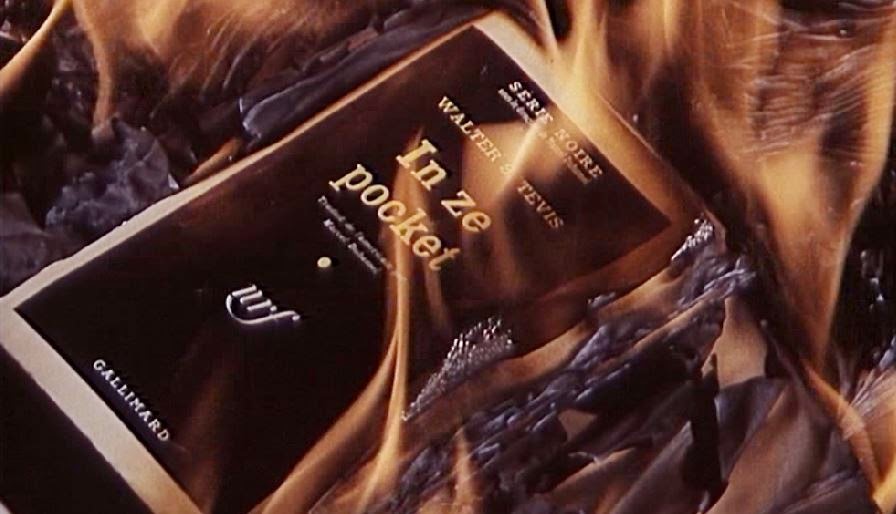

Qu’ils soient cités, promis au bûcher, brûlés, ou incarnés par les hommes-livres, les livres sont les principaux personnages de Fahrenheit 451. Alors comment François Truffaut a-t-il fait son casting ?

« Je voulais éviter de faire un petit catalogue, je ne voulais pas qu'on dise : "Voilà les livres qu'il aime", alors j'ai laissé beaucoup faire le hasard. Et puis, quelquefois, je les ai choisis pour d'autres raisons que le titre. Par exemple, j'ai recherché des vieilles éditions comme Le Livre de demain chez Arthème Fayard, parce que pour beaucoup de gens, c'est une émotion : un livre avec ses bois gravés, tout Colette, tout Cocteau, ça vous rappelle l'avant-guerre. Alors j'ai essayé de retrouver l'équivalent pour les Anglais, les premières éditions Penguin de 1935. Il y a aussi des auteurs que je ne pouvais pas ne pas citer, parce que je les adore, comme Audiberti ou Genet. D'ailleurs, si j'étais parti dans la forêt avec les hommes-livres, j'aurais appris par cœur pour le sauver le roman de Jacques Audiberti qui s'appelle Marie Dubois.

Naturellement, j'ai eu besoin de plusieurs centaines de livres et le hasard des manipulations ou des prises de vue à plusieurs caméras a mis tel ou tel livre en évidence. Donc, la part de choix personnel était mince. Par ailleurs, certains livres ont brûlé mieux que d'autres et se sont révélés plus photogéniques ou même plus adroits à "trouver le créneau", comme on dit des acteurs qui, dans les plans généraux, parviennent le mieux à faire voir leur tête par-dessus les épaules des vedettes. »

François Truffaut (propos tirés de plusieurs entretiens, rapportés sur le site de la Cinémathèque "Truffaut par Truffaut").

Donc pas de catalogue, pas de « bibliothèque idéale », mais un mélange de choix et de hasard...

Par un froid dimanche de janvier, il m’a paru soudain impératif de dresser une liste de ces héros de papier, même si ça ne sert strictement à rien...

Au générique donc, par ordre d’apparition à l’écran :

Les livres brûlés :

Don Quichotte, Cervantès

L’Envoûté, Somerset Maugham

Lewis et Irène, Paul Morand

Othello, Shakespeare

Vanity Fair, Thackeray

Alice au pays des merveilles, et De l’autre côté du miroir, Lewis Carroll

Madame Bovary, Gustave Flaubert

Le Monde à côté, Gyp

My Life in Art, Constantin Stanislavski

Gaspard Hauser

Robinson Crusoé, Daniel Defoe

L’Ethique, Aristote

Mein Kampf, Adolf Hitler (eh oui, le prenant spécialement dans un rayonnage, le capitaine de Montag explique à ce dernier qu’il faut brûler tous les livres)

The world of Salvador Dali, Robert Descharnes (beau livre illustré longuement feuilleté à la faveur du courant d’air créé par les pompiers pyromanes pour attiser le feu)

Interglossa, Lancelot Hogben

Pantagruel et Gargantua, Rabelais

Les Nègres, Jean Genet

My life and loves, Franck Harris

Nadja, André Breton

My autobiography, Charlie Chaplin

Roberte ce soir, Pierre Klossowski

Confession d’un rebelle irlandais, Brendan Behan

The Ginger Man, J.P. Donleavy

Les Cahiers du Cinéma (numéro 103, janvier 1960, avec en couverture Jean Seberg dans A bout de souffle)

Deux Anglaises et le Continent, Pierre-Henri Roché

Balzac et l’argent, Pierre Lachenay (malicieux clin d’œil d’auto-référence de la part de Truffaut, car il s’agit du livre écrit par Pierre Lachenay, personnage principal spécialiste de Balzac dans La Peau douce)

Métaphysique, Aristote

Le Brave Soldat Schweik, Jaroslav Hasek

Une Histoire de la torture

Livre sur Cocteau ou de Cocteau, donc on ne voit pas le titre

Moby Dick, Herman Melville

Lolita, Nabokov

Les Aventures de Tom Sawyer, Mark Twain

Le Procès, Franz Kafka

Marie Dubois, Jacques Audiberti

La Ferme des animaux, George Orwell

Sermons and Soda Water (La fille sur le coffre à bagages), John O’Hara

La Peau de chagrin, Balzac

Dom Juan, Molière

The Mystery of Jack the Ripper, Leonard Matters

Pères et fils, Tourgueniev

Journal du voleur, Jean Genet

Plexus, Henry Miller

Jane Eyre, Charlotte Brontë

Justine ou les Malheurs de la vertu, Sade

Rébus, Paul Gégauff

L’Attrape-cœurs, J.D. Salinger

Les Secrets de la princesse de Cadignan, Balzac

Zazie dans le métro, Raymond Queneau

Journal de l’année de la peste, Daniel Defoe

Les Aventures de Pinocchio, Carlo Collodi

In ze pocket, Walter S. Tavis

Les Frères Karamazov, Dostoïevski

Pas d’orchidées pour Miss Blandish, James Hardley Chase

Les livres incarnés par les hommes-livres dans la scène finale :

Vie de Henri Brulard, Stendhal

La République, Platon

Les Hauts de Hurlevents, Emily Brontë

Le Corsaire, Byron

Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll

Le Voyage du Pèlerin, John Bunyan

En attendant Godot, Samuel Beckett

Réflexions sur la question juive, Jean-Paul Sartre

Chroniques Martiennes, Ray Bradbury

Les Aventures de Monsieur Pickwick, Charles Dickens

David Copperfield, Charles Dickens (special guest du film, en quelque sorte, puisque c’est le premier roman que Montag dérobe pour le lire en cachette, livre d’initiation donc, et dont il lit des extraits à sa femme Linda et à ses amies consternées)

Le Prince, Machiavel

Orgueil et préjugés, Jane Austen

Histoires extraordinaires, Edgar Allan Poe

Mémoires, Saint-Simon

Le Barrage d’Hermiston, Stevenson

Et aussi :

Marcel Proust, dont on distingue une couverture dans un des brasiers, et qui revient en écho quelques plans plus loin dans la phrase de Montag à sa femme : « Je dois partir à la recherche du temps perdu ».

Sont également cités Nietszche (le capitaine explique à Montag pourquoi il faut spécialement brûler les livres des philosophes), ainsi que Tolstoï, Walt Withman, Faulkner, Schopenhauer...

Sans oublier tous les autres livres, figurants anonymes, dont on ne parvient pas à lire la couverture.

Si François Truffaut avait été un homme-livre, il aurait donc été Marie Dubois (rappelons que c’est en référence à ce roman de Jacques Audiberti que Truffaut a trouvé son nom de scène à son actrice de Tirez sur le pianiste). Quant à moi, j’ai donné un début de réponse ici...

Hommes-livres qui sont l’objet de ce beau quiproquo entre Clarisse et Montag :

Clarisse : Longez la rivière jusqu’à l’ancienne voie ferrée. Suivez-la, et vous trouverez les hommes-livres.

Montag : Les hommes libres ?

Clarisse : Non, les hommes-livres !

(rendu, dans la version anglaise originale, par book people / good people)

Libellés :

1966,

faire des listes,

feu,

lire la vie,

marie dubois,

mémoires,

ray bradbury,

truffaut

dimanche 26 octobre 2014

On appelle ça un livre

"Mais de toutes ces femmes qui ont traversé sa vie, il restera tout de même quelque chose, une trace, un témoignage, un objet rectangulaire, 320 pages brochées. On appelle ça un livre."

L'Homme qui aimait les femmes, François Truffaut, dernières phrases du film

mardi 21 octobre 2014

Trente ans

Libellés :

1984,

à nos amours,

ciné-roman,

éternité,

l'argent de poche,

mémoires,

truffaut

mercredi 15 octobre 2014

Au revoir, Léna

"Marie Dubois n'est ni une souris ni une pépée, elle n'est ni piquante ni mutine, mais c'est une jeune fille pure et digne dont il est vraisemblable qu'on puisse tomber amoureux et être payé de retour. On ne se retournerait pas sur elle dans la rue, mais elle est fraîche et gracieuse, un peu garçonne et très enfantine. Elle est véhémente et passionnée, pudique et tendre."

François Truffaut, dans le dossier de presse de Tirez sur le pianiste

C'est François Truffaut qui a trouvé, en référence au roman Marie Dubois de Jacques Audiberti, son nom d'actrice à la jeune Claudine Huzé, à qui il confie le rôle de Léna dans Tirez sur le pianiste, et dont il restera proche toute sa vie.

Libellés :

1960,

adieu,

aznavour,

elle et lui,

marie dubois,

nouvelle vague,

truffaut

lundi 25 août 2014

Le jour où...(9)

Le jour où, regardant une fois de plus Baisers volés, j'ai réalisé quel était le livre que feuilletait Antoine Doinel en visite chez les Darbon, je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard, et j'ai eu une légère peur rétrospective à l'idée que si F. ne me l'avait pas fait remarquer, je serais peut-être passée pour toujours à côté de cette subtile correspondance...

Libellés :

à nos amours,

correspondances,

hasard objectif,

léaud,

nicolas de staël,

truffaut

mercredi 20 août 2014

Mon cher Momo

|

| Sur le tournage de "La Chambre verte" (1978) |

"Mon cher Momo, j'ai beaucoup aimé revoir Le Signe du Lion et les films en 16 mm. Je sais que vous êtes convaincu que j'ai agi contre vous aux Cahiers et que vous m'en voulez. Je n'y peux rien, mais je suis très capable d'admirer et d'aimer quelqu'un sans réciprocité, donc fidèlement à vous."

(Lettre de François Truffaut à Eric Rohmer, avril 1965)

|

| Jess Hahn, dans "Le Signe du Lion" (1959) |

Libellés :

1965,

à nos amours,

amitié,

lettres,

nouvelle vague,

rohmer,

truffaut

mercredi 11 juin 2014

Un tout petit moment

"Il y a toujours le désir qu'un petit groupe arrive à changer les choses. Ç'a été un petit moment – la Nouvelle Vague. Un tout petit moment. Si j'ai un peu de nostalgie, c'est ça. Trois personnes, Truffaut, moi et Rivette, certains oncles comme Rohmer, Melville, Leenhardt… C'étaient trois garçons qui avaient quitté leur famille. Rivette, comme Frédéric Moreau, était parti de Rouen. François, moi, on recherchait une autre famille que la nôtre."

Jean-Luc Godard, entretien au Monde, 10 juin 2014

Libellés :

à nos amours,

flaubert,

godard,

nostalgie,

nouvelle vague,

rivette,

rohmer,

rouen,

truffaut

samedi 7 juin 2014

Mes lèvres et tes doigts d'or

|

| L'Histoire d'Adèle H. (1975) |

"Mes lèvres sont mortes d’ivresse,

Embrasées dans un tourbillon,

Carillonnant plein de promesses,

En confettis et cotillons

Embrasées dans un tourbillon,

Carillonnant plein de promesses,

En confettis et cotillons

Alors que tout autour de moi,

Semblait vibrer, tourbillonner,

Dans des éclats de rires gras,

Mes lèvres se sont desséchées

Semblait vibrer, tourbillonner,

Dans des éclats de rires gras,

Mes lèvres se sont desséchées

Je les avais brûlées pour toi,

Fardées de rouge et puis d’étoiles,

Amassées, cachées sous mon voile,

A l’aube en te croyant mon roi.

Fardées de rouge et puis d’étoiles,

Amassées, cachées sous mon voile,

A l’aube en te croyant mon roi.

Mes lèvres sont mortes à minuit

Mes lèvres sont mortes d’ivresse,

Embrasées dans un tourbillon,

Carillonnant, plein de promesses,

En confettis et cotillons

Embrasées dans un tourbillon,

Carillonnant, plein de promesses,

En confettis et cotillons

Bien sûr, tu m’avais prévenue,

Venant auprès de moi, que toi,

Tu ne te mettrais pas à nu,

Que tu venais par désarroi,

Venant auprès de moi, que toi,

Tu ne te mettrais pas à nu,

Que tu venais par désarroi,

Mais tes mains, tu me les tendais,

Tes mains trop grandes et tes doigts d’or,

Je les ai laissés me serrer,

Ils sont à la taille de mon corps.

Tes mains trop grandes et tes doigts d’or,

Je les ai laissés me serrer,

Ils sont à la taille de mon corps.

Mes lèvres sont mortes à minuit

Mes lèvres sont mortes d’ivresse,

Embrasées dans un tourbillon,

Carillonnant plein de promesses,

En confettis et cotillons

Embrasées dans un tourbillon,

Carillonnant plein de promesses,

En confettis et cotillons

Quand dans ta nuit, tu m’as couchée,

C’est à ma bouche que tu pressais,

Ta tête lourde et ta douleur,

J’étais ton ange, ta douceur

C’est à ma bouche que tu pressais,

Ta tête lourde et ta douleur,

J’étais ton ange, ta douceur

Veilleuse de nuit, j’ai posé

Mes doigts sur tes yeux enfoncés,

Car je les sentais exploser,

Tes yeux, au creux de ta pensée.

Mes doigts sur tes yeux enfoncés,

Car je les sentais exploser,

Tes yeux, au creux de ta pensée.

Mes lèvres sont mortes à minuit

Mes lèvres sont mortes d’ivresse,

Embrasées dans un tourbillon,

Carillonnant plein de promesses,

En confettis et cotillons

Embrasées dans un tourbillon,

Carillonnant plein de promesses,

En confettis et cotillons

Ton ange, dans ce tourbillon,

Rêvait, quand ses lèvres ont pris feu,

Elle brûlaient pour le réveillon

Dans une brèche de tes yeux

Rêvait, quand ses lèvres ont pris feu,

Elle brûlaient pour le réveillon

Dans une brèche de tes yeux

Mes lèvres sont mortes à minuit

Au premier son du carillon,

Dont les douze coups m’ont réduite

En une pluie de cotillons

Au premier son du carillon,

Dont les douze coups m’ont réduite

En une pluie de cotillons

Mes lèvres sont mortes à minuit."

(L, Mes lèvres)

Libellés :

adjani,

folie,

L,

mélancolie,

minuit,

truffaut,

une joie et une souffrance

mercredi 14 mai 2014

Comme des trains dans la nuit

"Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse, il n'y a pas d'embouteillages dans les films, il n'y a pas de temps mort, les films avancent comme des trains tu comprends, comme des trains dans la nuit."

samedi 10 mai 2014

Solitude (5) - Françoise et les trois saisons

|

| La Peau douce (1964) |

J'ai tout oublié de la tristesse et de la pesanteur de l'hiver 1963. Seule demeure la voix de Françoise Dorléac que l'on entend, à travers le grand hall d'Orly, appeler un certain M. Lachenay. Elle marche, le visage enveloppé d'un foulard léger, et je retrouve au cœur du film La Peau douce, l'air que je respirais, les nuages, le gris du ciel, la neige sur le parking, tout un morceau du passé saisi par la caméra et qui sera pour toujours au présent. [...]

Je me souviens particulièrement du mois de juin 1967. C'est le samedi 24 que j'ai reçu une lettre m'annonçant que l'on acceptait de publier mon premier livre. Il faisait beau. J'étais dans le quartier du parc Monsouris et de la place des Peupliers. Je me sentais léger, heureux pour la première fois depuis longtemps, comme si je débouchais à l'air libre, en plein soleil après avoir marché pendant dix ans dans un tunnel. Mais deux jours plus tard, j'ai appris l’accident. C'était, de nouveau, un rappel à l'ordre, me confirmant d'une manière définitive, la cruauté de la vie.

En ce mois de juin 1996, on se demande ce qu'on a bien pu faire pendant ces trente dernières années, qui se mêlent aux années précédentes, quelquefois par un phénomène de surimpression.

Je me retourne vers ma jeunesse sans trop de mélancolie. Est-ce une illusion ? Il me semble que le temps devient transparent, que les saisons, celles d'hier et d'aujourd'hui, achèvent de se confondre dans une sorte de présent éternel.

Je me souviens qu'à ceux qui lui demandaient la date de sa naissance, Françoise Dorléac disait : "Le 21 mars, le premier jour du printemps..." Voilà la saison qu'elle évoquera toujours pour moi.

L'hiver de La Peau douce et la neige sur le parking d'Orly s'effacent pour laisser arriver le printemps. Un printemps intemporel, aussi fort, aussi déchirant que les printemps londoniens, quand les arbres blancs et roses fleurissaient le long des avenues du quartier de Notting Hill et dans le vert tendre des squares."

Patrick Modiano, Le 21 mars, le premier jour du printemps

"Françoise, Framboise, la mort en été. Je savais que c'était douloureux. La solitude, c'est quoi ? Ce qui est intolérable."

François Truffaut

Libellés :

1963,

1964,

1967,

elle et lui,

été,

éternité,

françoise framboise,

hiver,

hommage,

je me souviens je me rappelle,

modiano,

printemps,

solitude,

temps,

truffaut

Inscription à :

Articles (Atom)